一个家族中的谋杀案,阿加莎।克里斯蒂的小说中也有这种情况,不过感觉却完全不一样。

一个是人物出场和介绍的方式的不同,这一点我在之前的一篇关于《过量死亡》的博文中提到过。阿加莎.克里斯蒂作品中的人物介绍是随着情节的铺展和情境性对话的零星所指而逐渐进行的;而横沟正史则是通过专门的段落或者是章节进行的。

第二点就是人物的性格了。推理小说的人物当然都会有不完美的性格,不然也不会有犯罪了。横沟正史许多小说中人物性格的偏颇一面几乎占据了人物的全部,读者满眼看到的就是恨、怨和扭曲的心态;阿加莎小说中当然也会有这种情况,比如《死亡约会》中那位女家长,但是更多的人物却会在性格的负面标签之外更多地展现世俗人情的微妙共通。这一点也是虽然许多阿加莎小说节奏十分缓慢,却依然让许多本格爱好之人有所品啖。

第三点.其实《犬神家族》以及其它一些横沟作品其实有着简洁直入的开场,本格推演的中间探案过程,但是到了结尾就变成了怨恨肆意蔓延以刺激某些对此十分受用的读者的神经。而阿加莎小说之中,开头是琐碎的,中间是则是交织着小资情调和家长里短,结尾才会回归经典本格的讲解。

其实这部小说的线索比较公平的,完全可以尝试猜一猜。

————

相关内容

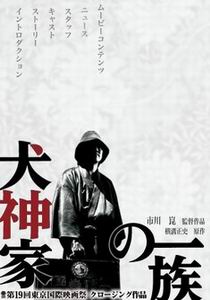

犬神左兵卫被称为日本制药界之王,是信州大财阀犬神家族的创始者。佐兵卫有三个同父异母的女儿——松子、竹子和梅子。松子的儿子是佐清,竹子有儿子佐武和女儿小夜子,梅子的儿子是佐智。佐兵卫还收养了恩人野野宫大式的孙女野野宫珠式。左兵卫临死前留下遗书,说三个孙子中谁能够和珠式结婚,那么自己庞大的财产就全部留给谁。面对方佛在怂恿一家人自相残杀的这份遗书,一家人都各自心怀鬼胎。保管遗书的律师古馆遇见到这份遗书会在犬神家族中引发一些列纠纷而事先请来了私人侦探金田一耕助帮忙,围绕着巨额遗产和掌握其关键的珠式,犬神一家发生了一系列的凶杀案。金田一耕助仔细研究了犬神家族的宗谱,终于揭开了谜底。